業務効率化とは?進め方や考え方をイチからわかりやすく解説!

変化の激しい時代に企業が生き残るには、限られたリソースで成果を最大化することが求められます。生産性を向上する手段として業務効率化は不可欠と言えるでしょう。

今回は、企業が業務効率化に取り組むべき理由やさまざまなメリット、具体的なアイデアなどについてご紹介します。

業務効率化とは

業務効率化とは、業務プロセスの中に隠れている「ムリ・ムダ・ムラ」を排除することで改善を行い、組織の生産性を高めることです。ここでは、組織が業務効率化に取り組む目的や背景についてご紹介します。

業務効率の目的とは?

業務効率化の主な目的は、組織の競争力を高めることです。業務効率化に取り組むことで業務にかかる時間やコスト、担当者の負担などを削減できるため、多くのメリットが得られます。

業務効率化によって浮いたリソースをより生産性の高い重要な業務に回せば、利益の拡大や新規事業の創出などが実現する可能性が高まるでしょう。

業務効率化が必要な背景

近年、多くの企業が業務効率化を重視するようになった背景には、人材不足と働き方改革の推進があります。

少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口の減少も加速しています。企業は優秀な人材の確保と有効活用に頭を悩ませている状況です。限られた人材で競争力を維持するためにも、できるだけ業務を効率化することが望まれています。

そして働き方改革も、業務遂行の密度を上げなければならない背景のひとつです。残業の削減や有給休暇の取得推進などにより、一人当たりの勤務時間は短縮傾向にあります。その中で生産性を維持するためにも、業務効率化に向き合う必要があると言えるでしょう。

関連記事

業務効率化を図る3つのメリット

業務効率化を図ることで得られる多くのメリットの中から、主なものを3つご紹介します。

コストが削減できる

まずは、コスト削減です。「ムリ・ムダ・ムラ」な業務にかけていた時間や人手、モノなどの節約につながります。また業務効率化は1回限りではなく継続的に実施する施策のため、中長期的なコスト削減にもつながるでしょう。さらに、業務効率化を目指すために行う作業手順の見直しや、ITツールの導入などによるミスの抑制が期待できます。ミスの発生が軽減されれば、復旧のためにかかるコストも必要がなくなります。

従業員のモチベーションが上がる

業務効率化に成功すると、短い労働時間で成果を上げられるようになります。長時間労働で発生する従業員の肉体的な負担が減るとともに、「ムリ・ムダ・ムラ」な作業をこなすことへの精神的な負担も軽くなるでしょう。結果として従業員の満足度が高まり、仕事へのモチベーションアップにつながります。

生産性向上が見込める

一般的に、少ないコストで大きな成果を上げることを「生産性が高い」と表現します。業務効率化を促進すればコストが減るため、生産性が上がります。さらに、浮いたリソースを利益が見込める業務に集中させることもできるようになり、より高い生産性につなげることが可能になります。

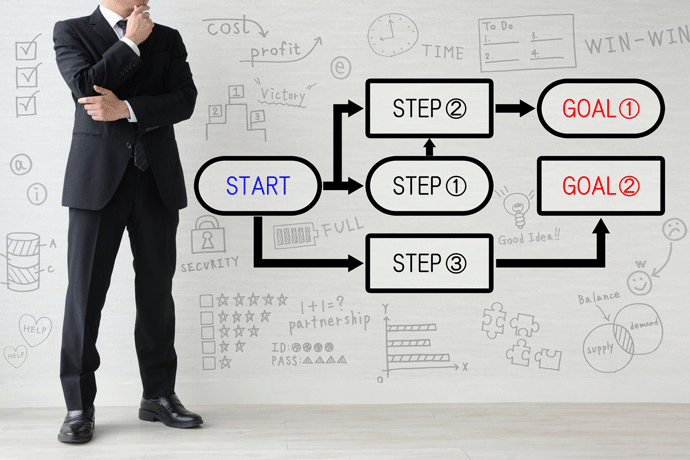

4つのステップで解説! 業務効率化の進め方

ここでは、業務効率化の進め方を4つのステップでご紹介します。

STEP1 業務量調査を行い、業務を見える化する

業務効率化を行うには、まず現状を明らかにするための「業務量調査」から始めます。現在どのような業務がどれくらいあり、どのようなプロセスで遂行されているのかを見える化し、業務の現状を把握します。

STEP2 問題点を洗い出し、KPIを設定する

業務の現状を把握した後は、問題点の洗い出しに移ります。例えば、ある特定の担当者に業務が集中していないか、複数の部署が同じような業務を行っていないかなど、業務の「ムリ・ムラ・ムダ」を挙げていきましょう。その上で、KPI(重要業績評価指標)として、業務の重要度に応じた評価の基準、目標値などを設定していきます。

STEP3 施策を立て実行する

KPIを達成するための具体的な施策を検討します。全体的なスケジュールをもとに短期的な目標を次々とクリアしていくような施策にすれば、業務効率化が着実に進んでいくでしょう。

STEP4 効果を検証する

業務効率化は一度の改善で終わるわけではありません。取り組んだ内容についての効果検証を行い、より良い改善方法はないかを模索します。また現場の声に耳を傾けて、より業務の実情に伴った適切な方法を探ることが重要です。

業務効率化に役立つフレームワーク4選

業務効率化に取り組む際は、フレームワークに沿って行うと成果につながりやすいのでおすすめです。ここでは、業務効率化に役立つ代表的なフレームワークをご紹介します。

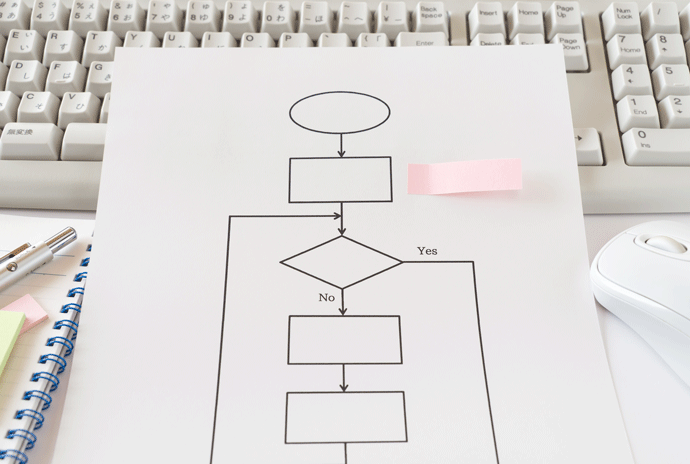

BPMN

BPMNは「Business Process Model and Notation」の略で、業務フローを簡単な図形で表す手法です。例えば、質問に対してYesかNoで答えて矢印に沿って進み、次の質問に答える質問票のようなイメージです。BPMNには3つのレベルがあり、目的に応じて使い分けます。

最もシンプルなものが「記述レベル」で、基本的な業務を把握する目的で行います。一歩踏み込んだものが「分析レベル」で、詳細な内容や例外の業務フローを加えたものです。具体的な改善策を検討する際に使用します。

最も複雑なものが「システムで実行可能なレベル」と示されるもので、実際に使われるデータの項目や条件、外部システムとの連携なども想定して行われます。

ECRS

ECRSは「イクルス」と読み、4つの視点の頭文字を表します。業務プロセスの中で改善すべき部分を把握するためのフレームワークです。

内容としては、「E(Eliminate)=排除」で取捨選択を行い、「C(Combine)=結合」で似通った業務をまとめます。そして、「R(Rearrange)=再配置」で担当者を交換する他、業務の順番を入れ替えます。最後に「S(Simplify)=簡易化」し、ツール導入による自動化を実現します。

QCD

QCDは3つの視点の頭文字で構成された、製造業の業務効率化に役立てられるフレームワークの名称です。

まずは「Q(Quality)=品質」の改善から始めます。品質は顧客の満足に直結する視点であるためです。加えて、「C(Cost)=コスト」「D(Delivery)=納期」の改善にも取り組みます。

この3つの視点において一度に全てを改善するのは難しいため、バランスを図りながら進めていくことが大切です。

ロジックツリー

ロジックツリーは、枝葉がのびるように課題の原因を究明していくフレームワークです。ある課題に対して「なぜ?」を繰り返して原因を具体化していきます。因果関係を論理的に突き詰めていく際に使用します。

業務効率化のアイデアを紹介

ここでは、業務効率化を実現するアイデアとして主なものを3つご紹介します。

業務を自動化する

業務効率化に取り組みやすい業務として挙げられるのが、日常的に行っている単純な反復作業などの自動化です。例えばエクセルからのデータ抽出であれば、マクロ機能を使用すれば自動化が叶います。

ツールやシステムを導入する

業務効率化に役立つツールやシステムを導入すれば、より複雑な課題解決が期待できるでしょう。従業員同士の連絡が滞りがちなチームには、チャットツールの導入によりコミュニケーションの活性化を促すことができます。

他にも、組織の情報共有が課題の場合は、データの一元管理ができるツールが有用です。自社の課題にマッチしたツールやシステムを検討すると良いでしょう。

業務を外注する

社内での業務効率化が難しい場合は、アウトソーシング業者に外注するのもひとつの手段です。該当する業務を専門とする業者に依頼をすれば、業務品質の向上も期待できるでしょう。外注を活用することで浮いたリソースは、コア業務に注力させることも可能です。

例えば、パソナ日本総務部の総務BPO(アウトソーシング)サービスでは、一般的に総務部が担うバックオフィス業務を請け負っています。多岐にわたる総務のタスクを専門会社に委託すれば、大幅な業務効率化につながります。単純な業務代行だけではなく、戦略的な改善に向けて総務のプロフェッショナルの視点からコンサルティングを実施することも可能です。

まとめ

労働力不足や働き方改革といったさまざまな背景から、多くの企業にとって業務効率化は避けられない課題となっています。変化の激しい時代に競争力を強化するためにも、いち早く課題解決に向き合うことをおすすめします。

業務効率化は、場当たり的に取り組むよりも、基本のステップに則って進める方が高い成果を期待できるでしょう。他にも、フレームワークを取り入れることや、システムの導入なども有効です。業務効率化のポイントをまとめた資料を無料公開中ですので、ぜひご覧ください。