建設業の安全教育とは?具体的な内容から実施時のポイントまでご紹介

建設業における安全教育は、労働災害を防ぐために非常に重要です。しかし、従来の写真や文字だけでは危険性を十分に伝えきれません。そこで、3DCGを活用した安全教育が注目され、従業員の安全意識を高める効果的な方法として期待されています。

今回は、安全教育の重要性や行うタイミング・時間、安全教育に取り組む際のポイント、そして臨場感のある安全教育ができる3DCGについてご紹介します。

建設業の安全教育とは?内容と重要性を解説

建設業の安全教育とは、建設現場での労働災害を防ぎ、従業員の安全を守るために行われる教育・訓練です。建設現場では高所作業や重量物の取り扱い、危険な機械の使用など、事故のリスクが高いため、安全に作業するための知識やスキルの習得が不可欠です。このため、安全教育は法律で義務付けられています。

関連記事

安全教育の内容

安全教育の内容には、労働安全衛生に関する法令や安全施工のサイクル、現場で実施すべき安全対策などが含まれます。また、過去に起きた労働災害の事例とその対策、実技訓練も行われます。

安全教育の内容に関しては後述します。

安全教育の重要性

厚生労働省が発表した「令和5年 労働災害発生状況」によると、令和5年に全産業で発生した死亡事故は755件でした。そのうち、建設業で発生した死亡事故は223件で、他の業種に比べて高い割合を占めています。このことから、建設業における安全教育の徹底が非常に重要であることが分かります。

安全教育を実施することで、従業員は危険を予測し、適切な対応を取ることができるようになります。また、過去の労働災害事例を共有し、その対策を学ぶことで同じ過ちを防ぐことができます。

安全教育は事故の発生を防ぐだけでなく、従業員の安全意識を高め、現場全体の安全文化を築くためにも重要です。

建設業の安全教育はいつ・どれくらいの時間行うべき?

では、建設業の安全教育はいつ・どれくらいの時間行えば良いのでしょうか。

【時期】新規雇用時や作業内容変更時

安全教育を行う時期は、「新規雇用時」「作業内容変更時」です。

建設現場では未経験者や新入社員が事故に巻き込まれるリスクが高いため、新規雇用時に基本的な安全ルールや労働安全衛生法の知識、現場ごとの危険ポイントを理解させることが必要です。特に、ヘルメットや安全帯などの保護具の正しい使用方法、高所作業や重機の取り扱いに関する基本的な安全対策を指導することで、事故のリスクを低減できます。

また、作業内容が変更された際も安全教育は不可欠です。新しい作業には異なる危険が伴うため、適切な手順や注意点を事前に周知することが求められます。

さらに、安全教育は一度行えば良いというわけではありません。時間が経つと安全意識が薄れ、危険を軽視してしまうこともあるため、定期的に教育を実施し、安全意識の維持と向上を図ることが重要です。

【時間】1日6時間が原則

建設業の安全教育の実施時間は、原則として1日6時間が基本とされています。特に、新規雇用時の安全衛生教育や特別教育では、最低限の教育時間が決められており、内容によっては数日間にわたることもあります。

また、作業内容の変更時や定期的な安全講習では、現場の状況に応じて数時間程度の教育を行うケースも少なくありません。安全意識を高めるためにも適切な時間を確保し、十分な教育を実施することが重要です。

建設業の安全教育の具体的な内容は?主な5つのカリキュラム

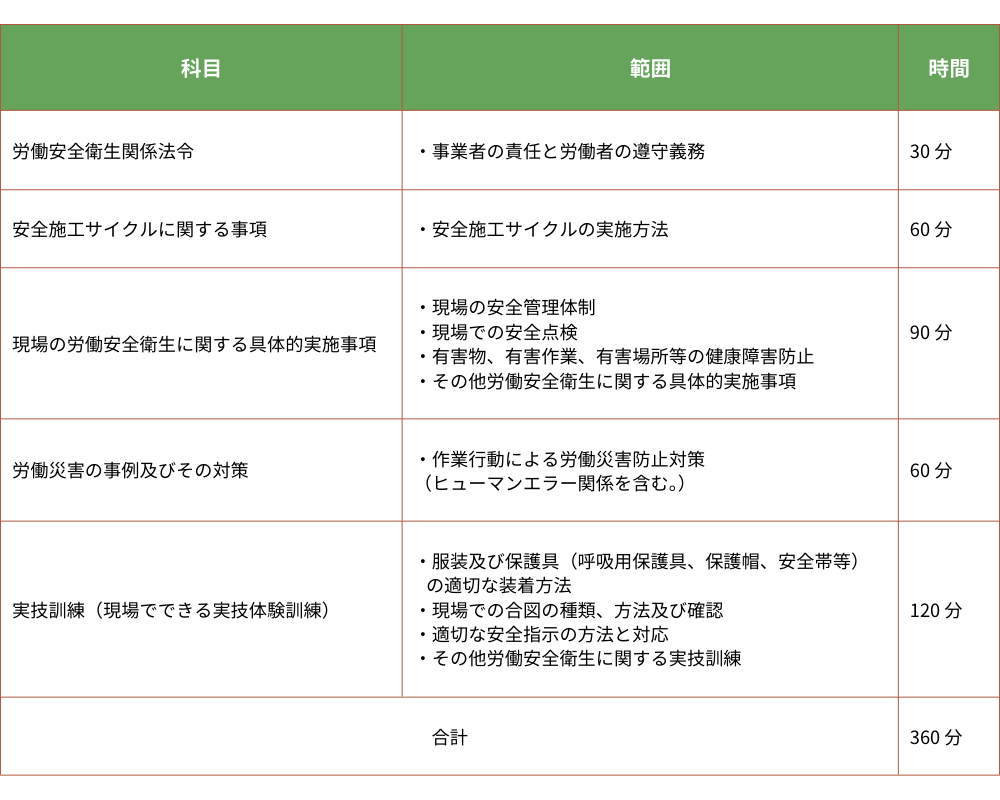

安全教育の内容には「労働安全衛生関係法令」「安全施工サイクルに関する事項」「現場の労働安全衛生に関する具体的実施事項」「労働災害の事例及びその対策」「実技訓練(現場でできる実技体験訓練)」の5つがあります。それぞれの科目の範囲と時間は以下の通りです。

<引用>国土交通省

これらのカリキュラムを通じて、従業員は建設現場での安全意識を高め、事故を未然に防ぐための知識と技術を習得できます。特に実技訓練では、実際の作業環境を想定した体験を行うことで、即座に対応できる力を養うことができます。

建設業が安全教育に取組む際のポイント

建設業が安全教育に取組む際のポイントは以下の通りです。

定期的に実施する

上述の通り、安全教育は一度行えば十分というものではなく、定期的に実施することが重要です。時間が経つと安全意識が低下し、作業に慣れることで油断が生じ、事故につながる可能性があります。そのため、新規雇用時や作業内容の変更時だけでなく、定期的な安全講習を実施し、従業員の安全意識を維持・向上させることが必要です。

外注先の従業員に対しても実施する

建設現場では、外注先の従業員も作業に関わります。そのため、安全教育は自社の従業員だけでなく、外注先の従業員に対しても徹底することが重要です。外注先の従業員が安全ルールを理解していないと、現場全体の安全性が損なわれ、事故のリスクが高まります。特に、初めて現場に入る従業員には事前に安全講習を行い、危険箇所や緊急時の対応について説明することが必要です。

また、外注先の安全管理責任者とも連携し、安全教育の実施状況を確認することも重要です。現場全体で安全意識を高めることで、労働災害の防止につながります。

工事現場の安全確認もあわせて行う

安全教育の内容が理解されても、実際の現場でのリスクが適切に管理されていなければ事故を防ぐことはできません。そのため、安全教育とあわせて現場ごとの危険箇所や作業環境を確認し、従業員に具体的な安全対策を指導する必要があります。

工事現場の安全確認を行う際は、現場の状況に応じた危険予知活動(KY活動)や安全パトロールを取り入れることが効果的です。安全教育と現場の安全確認を組み合わせることで従業員の事故防止の意識を高め、より安全な作業環境を築くことができます。

労災事例をCGで確認!臨場感のある安全教育ができる「3DCG」

建設業をはじめとした労働現場での労働災害に関するニュースが増加しており、安全に関するコンプライアンスも以前より厳しく求められるようになっています。そのため、企業は労働災害を未然に防ぐための対策を講じることが不可欠です。

しかし、労働災害事故の教育において、写真や文字だけでは実際に何が起こったのかが十分に伝わりません。文字情報や静止画では、事故の状況やその危険性を具体的に理解するのは難しく、効果的な教育には限界があります。

さらに、ケガのシーンや事故の詳細を実写で撮影するのは現実的に困難であり、実際の労働災害を撮影すること自体が問題を引き起こす可能性もあります。このような課題を解決するために、企業や安全教育を担当する組織、または労働災害の予防に関心を持つ安全管理者の間で3DCG(3次元コンピュータグラフィックス)を活用する方法が注目されています。3DCGを用いれば、業務中に発生した労働災害の事例をCGで再現でき、さまざまなシチュエーションを想定して事故のパターンを作成することが可能です。これにより、事故の発生過程や原因を視覚的に理解でき、よりリアルで臨場感のある教育が実現できます。

イラストよりも具体的で臨場感があり、学習効果が高いため、3DCGを使った労働災害教育は従業員の安全意識を高め、実際の現場での事故防止に非常に有効な手段と言えます。

臨場感のある安全教育を行いたい方は、パソナ日本総務部の「3DCG制作」をぜひご利用ください。

3DCG制作では、実際の現場に即したシナリオや事故パターンを忠実に再現し、安全教育をより効果的にサポートします。安全対策の強化のために、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。

関連記事

まとめ

建設業は高所作業や重機の取り扱い、電気設備に近い場所での作業など、事故のリスクが高い業界です。そのため、労働災害を防ぐためには安全教育が欠かせません。社内での定期的な安全教育の実施や外注先の従業員への教育、現場確認を徹底することが事故の防止につながります。また、3DCGを活用した労働災害教育なら、視覚的にインパクトを与えて学習効果を高めるため、より効果的な安全教育を実現できます。

パソナ日本総務部の「3DCG制作」なら、CGによるリアルな労働災害シナリオ制作を通じて、効果的な教育が実現できます。この機会にぜひ利用を検討してみてください。