業務を見える化するメリットとは?事例や方法まで徹底解説

業務の見える化は、生産性の向上や部署間の連携強化、問題の早期発見など、現場のさまざまな課題を解決する上で効果的です。現状調査やマニュアル整備、業務を見える化するツールの導入によって、従業員の業務負担軽減や業務品質の標準化にもつながります。 今回は、業務の見える化を行うメリットや具体的な事例、方法までをご紹介します。

業務の見える化とは

業務の見える化とは、組織内で取り組んでいる業務の内容を明らかにして、担当者以外の従業員からでも把握できる状態にすることです。業務が見える化できていないと、その業務の進め方や進捗状況が担当者しか把握できていない、いわゆる業務の属人化が進行します。属人化した現場では担当者以外の従業員が業務を処理することは難しく、担当者の不在時に対応が遅れることで顧客満足度の低下を招く可能性があるでしょう。

加えて担当者の業務負担が増大することで、長時間労働などさまざまな弊害を生む恐れもあります。

そこで業務の見える化は、現場における属人化の解消や生産性の向上など、さまざまな課題を解決する上で必要不可欠だと考えられます。

業務を見える化するメリット

業務を見える化することで、生産性の向上や部署間のスムーズな連携につながります。さらに、組織に潜む問題の早期発見や業務品質の標準化、人事評価の公正化にも業務の見える化が役立ちます。

ここでは、業務を見える化することで得られる、5つのメリットをご紹介します。

生産性の向上につながる

組織全体の業務を見える化することで業務の再分配やプロセスの効率化が可能になり、生産性の向上につながります。

たとえば日ごろ同じ手順で処理している業務でも、見える化を行い現状把握することで他の業務と統合できる部分や、さらに効率的な手順を発見できる場合があります。

このような「気づき」を得るためにも、一度立ち止まって業務の見える化による現状把握をすることが大切です。

部署間での連携が取りやすくなる

業務の見える化によって、部署間での連携が取りやすくなる効果も期待できます。業務を見える化すると、これまでそれぞれの部署で処理してきた業務に共通点が見つかり、双方のノウハウを共有できる可能性があります。さらに共通のデータを参照して業務にあたることができ、特定の業務における組織間の連携が容易になります。

問題を早期発見できる

業務を見える化することで、問題の早期発見にもつながります。組織内の業務が可視化されていない現場では、従業員が問題を抱えていても上司やマネージャーがその問題をすぐに察知するのが難しく、初動対応が遅れてしまいがちです。

そこで「組織内で具体的に、どのような業務が行われているのか」を明らかにしておけば、上司やマネージャーが従業員の状況を把握しやすくなり、問題が小さいうちに対処できる可能性が高くなります。

業務の質を一定水準にできる

業務の質を一定水準にできることも、業務の見える化を行うメリットのひとつです。業務が見える化されていないと、担当者が非効率なプロセスで業務を処理していたとしても周囲が気づくことは難しいでしょう。そのため、いつまで経っても非効率なやり方が改善されないという状況に陥ります。

業務を見える化できれば、上司やマネージャーが担当者の業務状況を把握しやすくなり、指導やアドバイスによる業務改善がしやすくなります。

これによって業務の質を一定水準に保つことができ、さらには業務品質の底上げも期待できるでしょう。

人事評価が公正化する

業務を見える化することで、各従業員がどの程度の難易度の業務を、どれだけ担当し、どのような成果を上げているかを明らかにできるため、人事評価の公正化につながります。

これらが不透明な状況が続けば業務の難易度や量を把握しきれず、より多くの成果を上げている従業員が正しく評価されない恐れがあります。業務量や難易度に対して人事評価が適切に行われなければ、従業員の不満は蓄積してしまうでしょう。

業務を見える化する際の注意点と対策

業務の見える化には多くのメリットがある一方で、注意すべき点があることも把握しておきましょう。ここでは注意点とともに対策についても紹介します。

目的を見失わない

業務の見える化を目指すあまり、非常に細かなタスクの記録やマニュアル化にばかり注力しすぎると、業務の見える化を行うことそのものが目的となってしまい、本質的な目的を見失う可能性があります。

業務の見える化を行う目的は、業務内容を明らかにした上で、業務の標準化や従業員の負担軽減、作業効率の向上をはかり、業務品質を一定に保つことです。作業の内容を明らかにすることも大切ですが、それだけが目的ではないため、業務の見える化を行う際は本質的な目的を意識しながら取り組むことが重要です。

具体的には、業務の効率化、標準化、生産性向上といった、見える化の目指すべき目標を定量的に設定し、定期的に達成状況をトラッキングしましょう。

例えば、「作業時間を◯%短縮する」「ミスやエラーの発生件数を◯件以下に抑える」「同じ作業の習熟に慎重時間を◯%短縮する」など、具体的かつ現実的な目標を設定することで、目的を明確化できます。

また、評価結果を踏まえて業務プロセスの改善点を抽出し、実際の業務改善に反映させることが重要です。 ただ見える化するだけでなく、評価に基づいてPDCAサイクルを回すことで、業務改善の継続性や実効性を高めることができます。

現場の柔軟性を保つ

業務の見える化は、業務品質の標準化や業務効率の向上などのメリットがもたらされますが、現場の柔軟性が失われる可能性があることには注意が必要です。

業務を見える化してマニュアル整備を徹底し、現場のルールを厳格に定めてしまうと、それが従業員の行動を制限することにもつながります。例えば、業務品質向上のため従業員が新しいアイデアを提案しても「ルールで決まっているから」と却下され、業務改善の可能性が損なわれてしまうことが考えられます。

業務改善に向けた前向きな姿勢や臨機応変さ、柔軟な発想が失われないように、マニュアルに縛られすぎない現場運用も重要です。

例えば、マニュアル通りに処理できない特殊なケースが発生した場合には、一定の範囲内で従業員が独自の裁量を持って対応できる基準を設け、現場の柔軟性を維持する仕組みを構築します。こうすることで、想定外のトラブルやイレギュラーな事態にも迅速に対応できるようになります。

また、従業員からの改善提案や新しいアイデアを積極的に取り入れるための仕組みを構築することも重要です。アイデアを定期的に集める仕組みを整えることで、従業員が主体的に業務改善へ取り組む姿勢を促すことが期待できます。

業務を見える化するための3つの方法

業務を見える化するための具体的な方法として、次の3つが考えられます。これから業務の見える化に取り組む場合は、ぜひ参考にしてください。

1.現在の業務を調査・分析する

業務を見える化するためには、現在の業務を調査・分析する方法が有効です。具体的には組織内でどのような業務が行われているのかをリストアップし、業務内容や手順、担当者などを明らかにします。

正確に把握するためには大まかな業務名だけでなく、具体的な手順や所要時間、公平な観点による難易度なども洗い出すことをおすすめします。

しかし、通常業務を行いながら業務調査を行うのは大きな負担が生じるものです。パソナ日本総務部では、そんなお客様の負担を軽減する「業務量調査・業務見える化サービス」を提供しています。「何から手を付けたらいいのわからない」「過去に自社で業務調査を行ったがうまくいかなった」などのお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

2.マニュアル化する

現状調査によって明らかになった業務をマニュアル化することで、担当者だけでなく組織内の誰でも業務を処理できる準備ができるようになります。業務ごとに具体的なプロセスや注意したいポイントなどをわかりやすくまとめて、誰でも簡単にアクセスできる場所に格納しておくと良いでしょう。

加えて、マニュアルの保管方法は、紙やデータなど現場の状況に合わせて柔軟に選択することが大切です。

関連記事

3.ツールを導入する

ツールの導入も、業務の見える化を実現する上で効果的です。業務を見える化するツールは、ログの取得による発生頻度や業務負荷の可視化、レポートの出力など、さまざまな機能で現場業務の効率化や従業員の負担軽減をサポートしてくれます。

ツールの導入には初期費用や月額費用がかかるケースもあるため、導入範囲と費用対効果をよく検討した上で選定することが大切です。

管理業務の見える化ツール「ファシリティマネジメントシステム『SINGU』」

ひとつのプラットフォーム上でビルなどの施設管理や総務業務をデータ化し、業務を見える化できるクラウドシステムです。代表的な活用例として、モバイル端末を用いた点検状況の共有が挙げられます。

施設点検の担当者が作業時に異常を見つけた場合、スマホで異常箇所を撮影し「SINGU」アプリに報告事項を入力します。

「SINGU」を通じて報告を受け取った管理者は、即座に「SINGU」で協力会社などの作業員へ対応指示を出せるので、異常解消までの流れがスムーズになります。

さらに「SINGU」には過去の修繕・点検履歴が蓄積されていくため、複数のシステムや台帳などを併用する必要がなくなり、業務の見える化を進めることができます。

関連記事

業務の見える化の事例

業務の見える化ツール「ファシリティマネジメントシステム『SINGU』」を使った事例のひとつとして、建築・土木・情報通信など多岐にわたる領域で技術コンサルティングを提供する株式会社構造計画研究所の取り組みを紹介します。

同社では、自社ビル施設をはじめとした社内に点在する固定資産・機器などの情報や、修繕履歴を個別の台帳で記録しており、一元的な情報管理が困難な状況でした。また、このようなファシリティマネジメント分野では業務が属人化しやすく、個人の暗黙知に頼らざるをえない状況でした。

このような背景を踏まえ、業務の属人性を排除し、管理業務の効率化と施設品質向上を目指して「SINGU」を導入しました。

導入後は、固定資産などの個別に管理されていた情報が一元化され、誰もが必要な情報へ迅速にアクセスできるようになったことで、業務が大幅に効率化されました。修正履歴や点検結果を時系列で確認できるようになり、業務の留意や将来的なメンテナンス計画の検討もスムーズになりました。

同社は今後も「SINGU」を活用し、ファシリティマネジメントの戦略的な活用を進めていく方針です。施設管理にとどまらず、企業全体の生産性や働きやすさを支える重要な機能として、総務部門の役割を強化し、持続的な改善体制の構築を目指しています。

まとめ

業務の見える化を行うことで、生産性の向上や部署間の連携強化など、さまざまなメリットがもたらされます。加えて担当者の属人化解消にもつながり、業務負担の軽減をはかることができる点もメリットのひとつです。

業務の見える化を行う際は現在の業務を調査・分析し、業務内容や手順を洗い出しましょう。そのうえで、マニュアルの整備やツール導入を推し進めることが大切です。

パソナ日本総務部では、業務の見える化に貢献する「ファシリティマネジメントシステム『SINGU』」や、業務調査をサポートする「業務量調査・業務見える化サービス」を提供しています。お気軽にお問い合わせください。

パソナ日本総務部のBPOソリューション

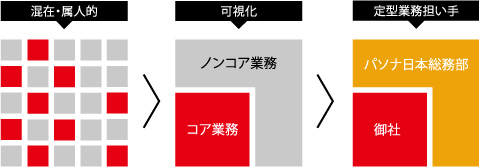

BPO(業務委託)で自社のコア業務に人材・資源を集中する

当社の強みは、「社会の問題点を解決する」というパソナの企業理念の下に培ってきた人材活用ノウハウと、総合電機メーカーであるパナソニックでの多種多様な業務経験をベースに、あらゆる業種業態のビジネスプロセスを分析し、ノンコア業務とコア業務を適切に振り分け、課題整理、業務設計、運用改善を実施します。そして、貴社がコアビジネスに人材・資源を集中できる環境を作ります。

知力と現場力が組み合わさった提案力

パソナ日本総務部が考えるBPO(業務委託)とは、一般的な「業務整理」だけではなく、企業の未来を実現するための「業務改善」を指します。時には、「業務改革」と呼べるような劇的な変化をもたらすこともあります。

そのために必要な人材が、設計を行うコンサルタントと、それを実現するプロジェクトマネージャーです。多面的な知識を有したコンサルタント陣が、経営陣へのヒアリングなどを通して現状を把握。綿密な分析を経て、それぞれのコア・ノンコア領域を整理し、BPOの設計を行っていきます。

その後、プロジェクトマネージャーが、コンサルタントの設計を実現すべく、業務の再現性などを考慮しながら、BPOを実現していきます。