バックオフィスにBPOを導入するメリットは?導入事例や企業選びのコツも解説

BPOとは「ビジネスプロセスアウトソーシング(Business Process Outsourcing)」の頭文字を取った略称です。 顧客対応を直接行わない総務や人事などのバックオフィス部門での業務や、イレギュラー対応の少ない定型的な業務を、外部の専門業者に継続的に委託することを指します。

今回は、BPOのメリットやデメリットと、BPOに対応する企業選びのポイントをご紹介します。

関連記事

BPOの対象となるバックオフィス業務

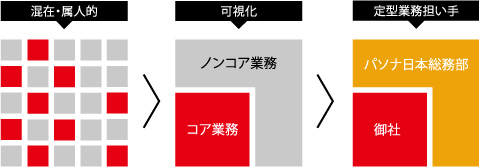

BPOは、企業がコア業務以外の定型的な業務を専門業者に委託する手法です。バックオフィスでは経理、総務、人事、労務、法務、庶務など多岐にわたる業務が発生しますが、これらをすべて社内で行うと属人化や業務過多が起こりやすくなります。BPOを導入することで、専門知識やシステムを活用して定型業務を効率化でき、コア業務への集中やコスト削減に寄与します。ここでは、各部署でBPOが可能な業務を順番に見ていきましょう。

総務

総務部門は、働きやすいオフィス環境の構築や改善、社内で利用する物品の調達や業者管理、会社の顔としての窓口業務・渉外対応、社内行事の企画立案・運営など、全社を支える幅広い業務を担っています。業務範囲が多岐にわたるため、担当者に負荷が集中しやすく、依頼内容も多様化することで属人的なノウハウが蓄積しがちです。日常的なオフィス環境整備、備品管理、総合受付や代表電話対応、社内イベントの実務など、定型化しやすいタスクを専門業者に委託することで、総務担当者は本来取り組むべき企画・改善業務にリソースを割けるようになります。

経理

経理部門は、仕訳や請求書の処理、経費精算、給与振込、決算資料の作成など、企業の財務基盤を支える重要な役割を担っています。大量の書類や数字を扱うため、ミスが企業の信用に直結しやすく、決算期や月末、月初めには業務が集中して残業や人手不足が発生しやすくなります。仕訳や伝票処理、請求書の発行・管理、経費精算システムの運用など、ルール化された会計事務を専門業者に委託することで、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。

人事

人事部門は、採用活動や研修計画の立案・実施、人事評価の運用など、企業の組織づくりと人材育成を担っています。採用や評価、研修の時期が重なると、大量の事務作業に追われ、戦略的な人材配置や制度設計の検討に時間を割けないことがあります。このような場合、応募者管理や面接日程調整、研修の受付手続き、人事評価システムへのデータ入力などの定型業務をアウトソーシングすることで、担当者がより付加価値の高い業務に注力できる体制を整備することが可能です。

労務

労務部門は、勤怠管理、給与計算、社会保険・労働保険の手続き、年末調整など、従業員の雇用環境を正確に整備する役割を担います。法令改正や制度変更に伴う知識の更新が必須で、ミスが発生すると従業員の不満や法令違反リスクに直結します。また、大量のデータ処理に多くの時間が費やされることも負担の一因です。そこで、勤怠集計や給与計算、社会保険・年末調整の事務処理など、ルールが明確な業務を専門業者に委託することで、高い正確性とリスク軽減が期待できます。

法務

法務部門は、契約書の作成・レビュー、コンプライアンス対応、知的財産管理など、企業活動を法的トラブルから守る専門的な業務を担っています。多種多様な契約内容や法改正への迅速な対応が求められる中で、人材確保が難しいうえ、業務が属人的に進められるとノウハウが社内に蓄積しにくくなる問題があります。そこで、標準的な契約書のチェック・修正、法務調査、定型的なコンプライアンス対応など、繰り返し行われる作業を専門業者に委託することで、社内法務部門は複雑なリスク分析や重要案件の対応に集中することができます。

庶務

庶務部門は、文書管理、郵便物の仕分け、備品の補充、会議室のスケジュール調整など、オフィス内の細かなサポート業務を担当します。「誰でもできる」と見なされがちで担当範囲が曖昧になりやすく、業務が分散して効率が落ちたり、引き継ぎ不足によるトラブルが発生したりすることもあります。そこで、郵便・宅配物の処理、文書のファイリング、備品在庫の管理や発注など、定型化可能な事務作業をアウトソーシングすることで、社内スタッフがコア業務に集中しやすい環境をつくることができます。

バックオフィスにBPOを導入するメリット

さまざまなバックオフィス業務を依頼できるBPOには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

コストの削減

BPOの活用は、さまざまなコスト削減につながります。

バックオフィス業務の多くは直接的に利益を生まないノンコア業務ですが、ノンコア業務もまた企業の事業遂行に欠かせない内容です。

ノンコア業務を正社員や契約社員が担う場合は、固定費である人件費がかかります。一方でBPOのコストは変動費のため、BPOの活用は固定費の削減効果があると言えます。

またBPOなら人材採用や教育、業務の指揮命令なども任せられるため、これら目に見えないコストの削減メリットもあります。

コア業務へ集中できる

慢性的な人手不足の中、できるだけ社内の人材は事業発展につながるコア業務に注力させたいものです。

例えば、誰もが遂行できるように業務手順が標準化された日常業務や、判断基準が明確なノンコア業務などを外部に委託すれば、コア業務に社内の人材を集中することができます。

関連記事

専門家のノウハウ活用による業務品質向上

バックオフィスと言われる総務や経理、人事などの業務を行うには一定の専門的知識が必要です。ノウハウが必要にもかかわらず、人材不足により担当者がいくつもの業務を兼務しているケースも少なくないでしょう。

専門性を持つBPO事業者にこれらの業務を委託すれば、業務品質の向上も期待できます。さらに正社員が業務手順を習得するまでに必要であった教育の手間や、急な離職による人材の補填も必要なくなります。

法改正に対応する手間が省ける

特に人事や経理に関する法改正は多く、そのたびに業務手順の変更が必要です。また常に最新の専門知識を持っておく必要があるため、担当者のスキルアップにかかる負荷は少なくありません。 そこでBPOを導入すれば、自社の担当者が新たな専門知識やシステムのアップデートに対応する手間を省くことができます。

バックオフィスにBPOを導入するデメリット

メリットの多いBPOですが、注意しておかなければならないデメリットも存在します。

情報漏洩のリスクがある

人事や経理といったバックオフィス業務では、個人情報や会社の財務情報などの機密情報を扱います。BPOを導入すれば、業務遂行のためにそれら機密情報を事業者に共有する必要があります。

万が一、重要な情報が外部に漏れた場合、BPO事業会社はもちろん、自社も発注元としての社会的責任を追及されるリスクが考えられます。

自社にノウハウを蓄積しづらくなる

業務のすべてをBPO事業者に任せきってしまうと、自社の従業員にノウハウが蓄積しづらくなる可能性があります。もしBPOを解約した後や、BPO事業会社が倒産するなどの予期せぬトラブルが発生した際に自社の従業員でもある程度対応できるよう、常に情報やマニュアルなどをBPO事業会社に共有してもらい、備えておく必要があるでしょう。

頻繁な組織・体制変更に不向き

BPOでは業務プロセスの一部、またはほぼすべてをアウトソーシングすることになります。起業から間もないベンチャー企業のように頻繁に体制が変わる組織では、BPO事業会社との意思疎通がはかりにくくなる場合があります。

またBPOの契約期間中において、事前に決めた業務内容の変更は混乱の元となりかねません。トラブルを未然に防ぐには、ある程度体制や業務手順が安定している業務に絞って委託する必要があるでしょう。

バックオフィスにBPOを導入する流れ

それでは、バックオフィスにBPOを導入する流れを説明します。

導入目的と対象業務の明確化

まずは、コスト削減や業務効率化といった目的と、具体的な導入理由を洗い出します。例えば総務業務においては、社内イベントや年末調整の事務処理のように繁忙期が偏る作業や、担当者が一人で抱え込みがちな作業が多いため、BPO事業会社に委託することで大きなメリットが得られる業務があります。この段階でBPOの導入範囲をある程度絞っておくと、後の業者選定や交渉がスムーズに進み、条件を固めやすくなります。

業務プロセスの洗い出しとリスク管理

次に、実際にどのような業務が、いつ・どのように行われているのか、担当者やフロー、使用システムなどを細かく可視化します。バックオフィスには、法的リスクに直結する作業も含まれるため、取り扱うデータの機密度や外部公開が難しい情報の範囲を明確にしておくことが重要です。例えば、総務業務では、社内イベントの運営や来客対応時に個人情報を扱う場面があるか、備品管理で購買データや契約情報を閲覧する際のセキュリティ対策がどのようになっているかなどを確認します。こうしてリスク要因を洗い出すことで、外部委託に適した業務を見つけることができます。

BPOベンダーの選定

導入目的や業務範囲が固まったら、実際にBPOサービスを提供している複数の事業会社を比較・検討します。バックオフィス全般に強い事業会社もあれば、特定の業務に特化している事業会社もあり、それぞれ得意領域が異なるため、自社の課題と相性が良いかどうかを見極めることが大切です。また、データ共有の安全性や品質管理の仕組み、法令対応の実績などの要件をクリアしているかどうかも必ず確認しましょう。導入事例や具体的な作業手順の提案などを取り寄せることで、イメージをさらに明確にすることができます。

導入準備と移行手順の整備

BPO事業会社を選定した後は、具体的にどの業務をいつ・どのような流れで委託するかを決めていきます。総務業務の場合、まずは備品管理や郵便物処理といった定型度が高く、比較的リスクの低い業務から委託を開始するとスムーズです。社内ルールや承認フローをまとめたマニュアルを共有し、業務に必要なアカウントやシステムへのアクセス権限などを正しく設定しておきましょう。また、窓口となる担当者を一元化し、イレギュラーが発生した際の連絡体制や改善要望の取り扱い方法を事前に決めておくことで、移行期間のトラブルを最小限に抑えることができます。

運用開始後のモニタリングと改善

BPOによる運用が始まったら、定期的に進捗状況や品質をモニタリングしていきます。事前にBPO事業会社と合意形成した目標やKPI(重要業績評価指標)が計画通りに進んでいるか定例会等を通じて確認し、もし問題があれば迅速に対策を講じることが重要です。最終的には、BPO事業会社への委託によって生まれたリソースを戦略的な企画やコア業務に振り向け、社内全体の生産性を底上げすることがBPO導入の大きなゴールとなります。

バックオフィスのBPO事業会社を選ぶポイント

ここでは、どのようなポイントでBPO事業会社を選ぶと良いかをご紹介します。

セキュリティ対策が万全か

BPO事業会社を検討する際は、「認証資格の取得状況」や「セキュリティ品質」といった項目を事前に確認しておきましょう。

例えば「プライバシーマーク」は適切に個人情報を取り扱っていることの証です。他にも、情報セキュリティマネジメントシステム規格である「ISO/IEC27001」および日本語訳の「JIS Q 27001」などを取得していれば、セキュリティ体制が確立されていると判断することができるでしょう。

委託したい業務に対応できるか

BPOの対象となる業務は多岐にわたります。そのため、自社が望む業務に応えられる事業会社であるかどうかは基本的なチェックポイントです。

BPO事業会社の得意分野やこれまでの実績を確認しておきましょう。

コストは適切か

BPOは中長期的に依頼することになるため、コストも重要なポイントです。しかし、単に価格の安い会社では業務のクオリティが見合わないケースもあり、自社の従業員による業務の見直しやミスの補填などで結果として手間とコストがかかることも考えられます。そのため、価格の安さだけを判断基準にしないことが大切です。

加えて、突発的なトラブルへの対応にどれくらいのコストがかかるのかなども含めて、総合的に判断して決める必要があります。

会社の方針に寄り添うパートナーとなるか

自社の業務プロセスを担うBPO事業会社は、いわばパートナーです。スムーズに業務を遂行してくれるかは当然のことながら、会社の経営方針やビジョンを理解した上で業務に向き合ってくれるのかといった相性面も考慮すると良いでしょう。

バックオフィスBPOの導入事例

カールツァイス株式会社

ドイツに本社を置く光学機器メーカーのカールツァイス株式会社では、総務責任者が急遽退職し、総務経験の無い責任者が多岐にわたる業務などすべてを管理する必要が生じました。これにより、十分な対応が難しい状況が生まれ、早急な解決策が求められていました。

そこでパソナ日本総務部のBPOサービスを導入し、社宅・社用車・備品管理など幅広い総務業務をアウトソーシングしました。

その結果、教育コストや人件費を削減しながら、業務効率化と迅速な問題解決を実現しました。また、経理支援やオフィス改装など多岐にわたる課題にも柔軟に対応できるようになりました。

JX金属株式会社

非鉄金属メーカーのJX金属株式会社では、部署ごとに総務担当者が配置され、それぞれの部署の状況に応じて総務業務が行われていました。このため、総務業務が社内全体で統一されていないという課題がありました。

その課題を解決するため、オフィス移転を機にパソナ日本総務部のBPOサービスを導入しました。総務コンシェルジュを設置し、各部署からの要望を一手に引き受けることで、従業員への総務サービスを均一化しました。

その結果、業務効率化を達成すると同時に、アウトソーシングによって生まれた時間をより戦略的な業務や新たな仕組みの構築、他部署との横連携に充てることができ、従業員のモチベーション向上にもつながっています。

まとめ

企業にとって人材投入の優先順位が低くなりがちなバックオフィスにおける定型業務は、外部にアウトソーシングするBPOサービスの導入がおすすめです。人員不足や業務品質などの課題への解決につながるでしょう。

特に、さまざまな業務を兼務することの多い総務部のBPOについては、総務BPOサービス(総務アウトソーシング・代行)に長年にわたる実績があります。総務部で発生するさまざまな業務へ対応するサービスがそろっているため、ぜひ一度、資料をダウンロードして詳しい内容をご確認ください。総務BPOサービスの導入により、自社の生産性向上を目指してみてはいかがでしょうか。

解説資料ダウンロード<無料>

パソナ日本総務部のBPOソリューション

BPO(業務委託)で自社のコア業務に人材・資源を集中する

当社の強みは、「社会の問題点を解決する」というパソナの企業理念の下に培ってきた人材活用ノウハウと、総合電機メーカーであるパナソニックでの多種多様な業務経験をベースに、あらゆる業種業態のビジネスプロセスを分析し、ノンコア業務とコア業務を適切に振り分け、課題整理、業務設計、運用改善を実施します。そして、貴社がコアビジネスに人材・資源を集中できる環境を作ります。

知力と現場力が組み合わさった提案力

パソナ日本総務部が考えるBPO(業務委託)とは、一般的な「業務整理」だけではなく、企業の未来を実現するための「業務改善」を指します。時には、「業務改革」と呼べるような劇的な変化をもたらすこともあります。

そのために必要な人材が、設計を行うコンサルタントと、それを実現するプロジェクトマネージャーです。多面的な知識を有したコンサルタント陣が、経営陣へのヒアリングなどを通して現状を把握。綿密な分析を経て、それぞれのコア・ノンコア領域を整理し、BPOの設計を行っていきます。

その後、プロジェクトマネージャーが、コンサルタントの設計を実現すべく、業務の再現性などを考慮しながら、BPOを実現していきます。